Cenni storici

Ipotesi sull'origine del nome

Sull'origine del nome sono state poste varie ipotesi.

Secondo un documento dell'Archivio Storico Lodigiano il suo nome deriva dall'acacia spinosa che copriva la zona, mentre Adda è di origine celtica (acqua corrente) e deriva dal gallico “A” che significa acqua e “DU” che vuol dire scura.

Lo storico Giovanni Agnelli cita in una sua opera il poeta G. Gabiano (1530-1580), maestro di grammatica, lodigiano di adozione, autore nel XVI secolo delle “Laudiade” in quattro libri nelle quali si celebrano le glorie di Lodi e si passa in rassegna tutto il suo contado, dando dei vari paesi notizie curiose e strane definizioni toponomastiche:

Spino selvoso incolto, che dagli irti spini dell'Adda il nome suo deriva legna e carbone alla città provede.

Isidoro Bianchi ipotizzava nel XVIII secolo che

Spino come alcune città ai vari distinti paesi trassero denominazione dallo spino prunus sylvestris che Virgilio nel libro IV della Georgica congiunse la pera immatura d'autunno.

Infine, il dizionario di toponomastica UTET riporta:

Il toponimo è comune e deriva dal latino spinus da cui il lombardo spin, arbusto o albero spinoso.

Fiori di prugnolo selvatico (Prunus spinosa), foto di BerndH - Opera propria, CC BY-SA 3.0, Collegamento.

Il Lago Gerundo e la Gera d'Adda

La maggior parte della pianura lombarda è formata da terreno di trasporto. Generalmente si compone di arena o materiale argilloso-siliceo-calcarea, che, unita ad uno strato di calce carbonata, forma la crosta vegetale arabile, Il sottosuolo è composto da uno strato di sabbia che costituisce il cosiddetto castracane, seguito dall'argilla verdastra, detta terra vergine.

La parte sinistra dell'Adda ha un sottosuolo prettamente ghiaioso, Le ghiaie, sono sempre mescolate a sabbia e la loro natura è assai varia, vi predominano diverse varietà di granito, di serpentino, di pietre corrose, arenarie ed in piccole quantità pietre calcari. Il colore delle sabbie e grigio cupo e usate con la calce, specialmente se sono vive, cioè estratte dall'acqua, se macinate, formano un ottimo cemento, grazie alle parti ferrose che contengono. L'argilla dei nostri terreni, detta creta, era usata un tempo per la fabbricazione dei mattoni e delle tegole.

La corrente dell'Adda mise allo scoperto in tempi antichi quell'avvallamento ghiaioso che fu letto del fiume e chiamato Geradadda, Gera d'Adda o Ghiara d'Adda. La Gera d'Adda è un ampio territorio, limitato dall'Adda e dal Serio, più basso di 10 m circa da quello lodigiano, perché le correnti del fiume gli hanno tolto gli strati superiori lasciando quello ghiaioso da cui il nome.

Un tempo questo territorio era diviso in Gera d'Adda lodigiana, che comprendeva i paesi attorno a Pandino che ne era il capoluogo e in quella milanese. Anticamente era tutta coperta dal lago Gerundo.

Dopo che l'Adda si infossò in un letto ancor più basso della plaga che aveva percorso e dilavato in ogni senso, sopra questa desolata superficie vi si depose una crosta, le paludi vennero prosciugate, furono utilizzati i fontanili: si ebbero così boschi, vigne, gelsi, frutteti, fini e si raccoglievano granaglie e in gran quantità.

Carta del Lago Gerundo.

Carta del Lago Gerundo.

Chi abitava la terra di Spino prima della nascita di Cristo?

La prima menzione risale al 395 a.C.: Cornelio Nepote tramandò, e poi con verità storica riferì a Plinio, che, nel giorno in cui Camillo espugnò Veio, Spino, vicino all'Adda, fu distrutto dagli Insubri.

Sul finire del mese di marzo 1915 nel corso di lavori su terreni boscosi vennero rinvenute cinque tombe gallo-romane. L'ispettore Giovanni Baroni accorso sul luogo constatò che le sepolture erano orientate da nord a sud e che dovevano contenere avanzi combusti; presso le tombe risaltavano sul color giallo oro della terra cinque grandi macchie nere, quasi circolari, e contenevano carboni ceneri per una profondità da sette a 8 cm (residui dei rispettivi roghi). L'ignoranza dei contadini e l'illusione di trovare tesori nascosti fecero sì che i vasi fittili, di cui si componevano corredi funebri, fossero immediatamente ridotti in frantumi e solo in parte raccolti dal cavalier Baroni che salvò anche una monetina romana ed un'arma in ferro riconosciuta per uno dei coltellacci gallici a dorso arcuato e cordolo a due chiodelli per fissare le due metà del manico di legno. Quanto si poté raccogliere fu portato al museo civico di Lodi.

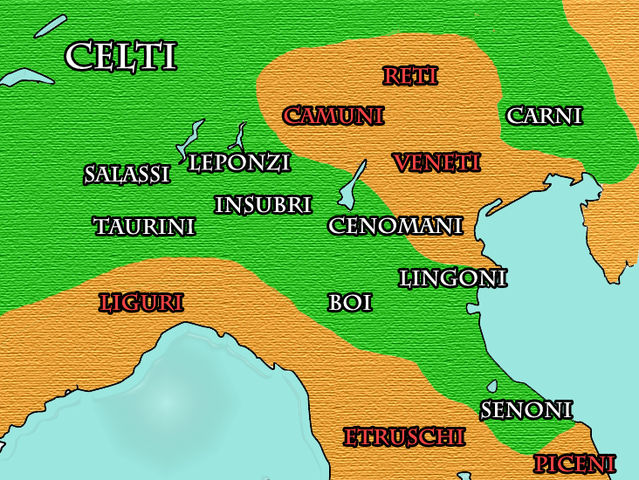

Si può affermare con certezza, basandoci anche su ciò che è stato trovato nel zone a noi vicine, che i galli venuti delle Alpi nel 500 a.C. e sopraffatti nel 191 a.C. dai romani, rimasero per moltissimi anni nelle nostre terre.

Carta con la distribuzione delle tribù celtiche: Salassi e Taurini in Piemonte, Leponzi e Insubri nella Lombardia occidentale, Cenomani e Camuni nella Lombardia orientale, Veneti, Reti e Carni nel Triveneto, Liguri nel basso Piemonte e Ligura, Boi e Lingoni in Emilia Romagna. Grafica di Xoil - [1], GFDL, Collegamento.

Carta con la distribuzione delle tribù celtiche: Salassi e Taurini in Piemonte, Leponzi e Insubri nella Lombardia occidentale, Cenomani e Camuni nella Lombardia orientale, Veneti, Reti e Carni nel Triveneto, Liguri nel basso Piemonte e Ligura, Boi e Lingoni in Emilia Romagna. Grafica di Xoil - [1], GFDL, Collegamento.

Dalla nascita di Cristo al Medioevo

Dell'epoca romana Spino è privo di ogni dato storico e di referti archeologici e lo stesso vale per l'epoca delle invasioni barbariche e durante la dominazione longobarda: eppure i longobardi occuparono la maggior parte della pianura padana guidati da Arduino, pittoresca e barbara figura. Dopo averla occupata, le diedero le 629 d,C, il nome di terra dei longobardi o Longobardia, oggi Lombardia. Il nome deriva da “lang”, ossia “lunga”, e “bart”, cioè “barba”, ad indicare una loro usanza poiché non conoscevano né forbici né rasoio.

Dall'anno 1000 al 1509

Nel 1100 Spino possedeva un castello ed era sede di chiesa plebana, ossia aveva una giurisdizione chiesastica dove si conferiva il sacramento del battesimo. Nella chiesa plebana vi era un arciprete, si leggevano gli editti e si pagavano le decime.

Tra il 500 ed il 1000 si insediarono anche lungo l'Adda i monaci benedettini che si indaffararono per bonificare paludi, estirpare boschi, canalizzare le acque, rendere coltivabili i terreni. Nel 1137 i Cistercensi sostituirono i benedettini nel monastero di Cerreto, i quali acquistarono e coltivarono grandi estensioni di terreno anche nella Gera d'Adda; nella chiesa parrocchiale esistono due medaglioni raffiguranti san Bernardo, monaco cistercense, che potrebbero confermare l'esistenza a Spino di tale ordine religioso o la sua presenza nel grande lavoro di bonifica del territorio.

Monaci cistercensi al lavoro nei campi, dalle scene della vita di san Bernardo di Jörg Breu il Vecchio (1475-1537)

Monaci cistercensi al lavoro nei campi, dalle scene della vita di san Bernardo di Jörg Breu il Vecchio (1475-1537)

Il primo castello militare venne costruito verso la fine del 1300 sulla parte più alta del paese, dove ora si trova l'odierna chiesa parrocchiale e la sua posizione era molto importante, perché le sue mura controllavano numerose strade. Della struttura si sa solamente che era una costruzione marcatamente di tipo militare, voluta dal Visconti, signore di Milano, possedeva torri merlate ed era circondata da un fossato. Tra le sue opere di difesa, vi erano dei sotterranei che servivano ai soldati per uscire nascosti in caso di assedio, per cercare cibo, armi o aiuto.

Nel XV secolo Spino diventò un feudo: non si ne conosce l'epoca esatta, sappiamo con certezza di un documento esistente nel Reale Archivio di Milano, firmato dal duca Filippo Maria Visconti, che il 1° febbraio 1442 ne venne investito il generale Antonio Landriani.

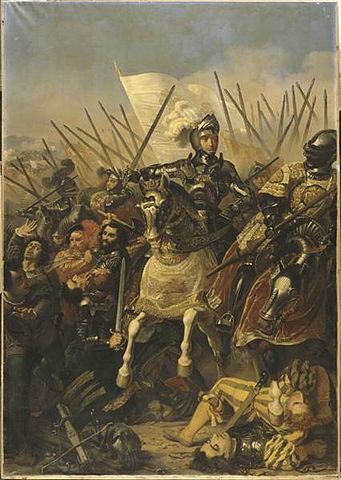

Alla fine del quattrocento la Repubblica di Venezia allargò la provincia di Crema: in seguito al trattato di Blois stipulato nel mese di febbraio 1499, nello stesso anno le truppe venete invasero il milanese con una guerra lampo. Come parte delle spoglie i Veneziani ebbero Cremona e la Gera d'Adda e il borgo di Spino divenne dominio veneto il 7 settembre 1503. L'episodio mosse le potenze europee e, soprattutto, Luigi XII re di Francia che mosse il proprio esercito nel 1509: si venne allo scontro con la Repubblica di Venezia nella celeberrima battaglia di Agnadello dove vinsero i francesi e dopo la quale Spino rientrò nel ducato del re di Francia.

Catturato Bartolomeo d'Alviano, uno dei due comandanti veneziani - fu rinchiuso nelle prigioni del castello di Spino d'Adda che si trovavano, forse, dove ora sorge l'albergo Paredes. I patti di pace decretarono la demolizione del castello di Spino: era una struttura circondata da torri e da profondi fossati, munito di ponte levatoio cunicoli sotterranei; con i materiali di risulta vennero colmate le fosse.

La Battaglia di Agnadello, olio su tela di Pierre-Jules Jollivet (1794-1871).

La Battaglia di Agnadello, olio su tela di Pierre-Jules Jollivet (1794-1871).

Dal 1509 alla fine del XVIII secolo

Nel 1514 diviene feudatario di Spino Galasso Landriani che fu anche signore di Pandino. L'anno successivo il nostro borgo fu arso dalle milizie guidate da Renzo da Ceri, il comandante che riconquistò Crema facendola tornare sotto il dominio veneziano.

Non vi sono fatti storici importanti fino a 1630, l'anno della famosa peste: furono probabilmente i lanzichenecchi a diffondere l'epidemia, accentuata dalle misere condizioni conseguenti proprio alle devastazioni e ai saccheggi dei soldati alemanni.

Terminò senza discendenza la famiglia Landriani nel 1631 e il feudo di spino passò alla casa Capra, una nobile famiglia di origini vicentine. Estintasi nel 1729 la famiglia Capra, il re di Spagna assegnò il feudo a due spagnoli, madre e figlio: donna Emanuela e Don Isidoro della Cereda, conti di Paredes, i quali lo rivendettero solo dopo pochi mesi al conte Giuseppe Casati.

Sembra che in antico Spino avesse il titolo di città: Isidoro Bianchi cita nella sua opera Dell'antica città ora villaggio di Spino nella Geradadda il volume "Geographia ordine litterarum disposita", edito a Parigi nel 1681, nel quale vi è riportato:

Spina Oppidum - ossia città - olim nunc pagus Ducatus Mediolan. ad Abduam Fluvium, a Crema urbe 10 mill. pass. Mediol versus distans, teste Ferrario.

Lo stesso Bianchi cita anche una lettera di 26 pagine indirizzate all'abate cistercense di Pavia nel quale si rivolge in tale modo:

[...] mi trovo oggi in grado, Ornatissimo Padre Abate, d'indirizzarvi alcuni cenni intorno la città e il borgo di Spino. Anche il nostro Spino fu illustre città indi borgo insigne con castello. Per l'infortunio dei tempi ridotto adesso - 1784 - alle condizioni di villaggio conta circa mille abitanti [...] .

Anche lo storico Agnelli descrivendo nel 1886 le località attorno al nostro paese cita il titolo di città:

Forse anticamente il santuario della Madonna del Bosco chiamavansi S. Giuliano in Bosco ed era alle porte dell'antica città di Spino". Quindi: "Scambra, vigna sul territorio di Spino, anticamente era attigua alla città di Spino".

E infine:

Squadra, altre volte trovavasi alle porte dell'antica città di Spino da cui dista circa 1500 m

Dal 1800 ai giorni nostri

Secondo la compartimentazione della Repubblica Cisalpina pubblicata con la legge emanata in data 13 marzo 1801, Spino era uno degli 81 comuni del distretto II di Crema del dipartimento dell'Alto Po. In base al compartimento entrate in vigore dal 1 gennaio 1810, pubblicato in seguito le concentrazioni dei comuni avvenuti in attuazione del decreto 14 luglio 1807, nel comune denominativo di Spino furono concentrati comuni di Spino e Fracchia. Il comune aveva una popolazione complessiva di 904 abitanti.

Nel 1812 iniziò la numerazione delle case.

Con la costituzione del regno Lombardo-Veneto nel 1815, il territorio fu diviso in province: la provincia di Lodi è Crema era formata di nove distretti e cioè: Lodi, Paullo, Sant'Angelo, Borghetto, Casale Pusterlengo, Pandino è Crema. Il distretto VII di Pandino comprendeva: a Abbadia Cerreto, Agnadello, Boffalora, Corte del Palasio, Crespiatica, Dovera, Fracchia, Gradella, Nosadello, Rivolta, Roncadello, Spino, Tormo, Vailate.

Nel dicembre 1815 l'imperatore Francesco II d'Austria, re del Lombardo-Veneto, dirigendosi della città di Lodi verso Milano, si fermò a spino "rallegrando" gli abitanti mostrandosi e rivolgendo loro la parola, indietro; l'episodio è ricordato in una lapide murata sulla "Casa Rossa".

Un'altra visita illustre è il bordo l'ebbe nel 1818: il 1° giugno di quell'anno l'arciduca d'Austria Ranieri, viceré del Lombardo-Veneto, diretto a Venezia, fu accolto e acclamato e ospitato nella villa Casati. Anche in questo caso una lapide ne ricorda l'episodio.

Francesco II nelle vesti di imperatore d'Austria, olio su tela di Ferdinand Georg Waldmüller (1793-1865).

Francesco II nelle vesti di imperatore d'Austria, olio su tela di Ferdinand Georg Waldmüller (1793-1865).

Nel compartimento del 1844 Spino era un comune con Convocato del distretto VII di Pandino della provincia di Lodi.

L' anno 1860 la provincia di Lodi e Crema fu soppressa e molti comuni, tra i quali Spino, Gradella, Nosadello, Dovera e Roncadello vengono aggregati alla provincia di Cremona. Con la costituzione del regno d'Italia viene decretata la creazione di archivi comunali: il primo sindaco di Spino, Giulio De Magistris, in una lettera del 20 giugno 1860, con un'unica di aver disposto

...una stanza a pianterreno per un conveniente archivio per uso d'ufficio con le relative cartelle ed altri oggetti di cancelleria.

Nel 1861 il neonato Regno d'Italia organizzò il primo censimento: Spino contava 1.156 abitanti ed una superficie di 1.613 ettari; il comune di Fracchia, con un'estensione limitata a circa 200 ettari, contava 216 abitanti.

Con Regio Decreto n° 4.483 del 30 luglio 1868 il comune di Fracchia venne soppresso e aggregato a Spino d'Adda.

Nonostante i soli 40 chilometri che separano Crema a Milano, Spino non fu raggiunto da tramvie o ferrovie che avrebbero migliorato i collegamenti tra il cremasco e la città lombarda: forse vi fu un progetto di tramvia - tra le tante - che venne realizzate sulla fine del XIX secolo - tanto che il conte Alessandro Zineroni-Casati fece costruire lungo l'attuale via Martiri della Liberazione un edificio da adibire a stazione tramviaria. Il progetto non ebbe seguito ma ne fu presentato uno nuovo nel 1903, quando un apposito Comitato Promotore rese pubblico il progetto di una vera e propria linea ferroviaria che, dopo aver utilizzato in comune un breve tratto della ferrovia Crema-Treviglio, avrebbe dovuto staccarsi per raggiungere Pandino, Spino, Zelo Buon Persico e Paullo (le località dove avrebbero dovuto sorgere delle stazioni). La statalizzazione delle ferrovie, le considerazioni di natura economica, i palleggiamenti burocratici tra le istituzioni e la priorità del ministero volta a coprire zone prive di strade ferrate, unitamente ad una supposta concorrenza delle tratte Cremona-Crema-Treviglio e Lodi-Milano, fecero naufragare il progetto dopo alcuni anni.

L'edificio che avrebbe dovuto ospitare la stazione tranviaria, mai realizzata.

L'edificio che avrebbe dovuto ospitare la stazione tranviaria, mai realizzata.

Un grave episodio accadde a Spino al termine del secondo conflitto mondiale con la repressione di soldati tedeschi in ritirata: a seguito dell'uccisione di un soldato i militari nazisti misero in atto una rappresaglia fucilando dieci persone.

A partire dagli anni Sessanta la borgata di Spino è stata raggiunta dalla "direttissima" Cremona-Milano (così veniva chiamata in quegli anni), che poi assunse il nome di "Paullese" quando la gestione divenne di competenza ANAS (lo è stata fino al 2001). La strada ha permesso un notevole sviluppo urbano ed industriale tanto che dal 1961 ad oggi il borgo è passato da 3.000 a oltre 6.000 residenti.

Bibliografia

- Isidoro Bianchi, Dell'antica città ora villaggio di Spino nella Geradadda, feudo de' Conti Casati, casa editrice ICA, 1784.

- Cesare Vignati, Lodi e il suo territorio, edizioni Corona e Caimi, 1860.

- Dizionario storico geografico del lodigiano, Tipografia della Pace, 1896.

- Giovanni Agnelli, Lodi e il suo territorio nella storia, nella geografia, nell'arte, Deputazione storica artistica, 1917.

- Pietro Silva, Lezioni di storia civile ed economia, casa editrice Principato, 1939

- Autori vari, Dizionario di toponomastica, UTET, 1961.

- Mario Perolini, Crema e il suo territorio, 1982.

- Maria Consolata Zineroni Casati, Storia del castello di Spino. Il disastro del 14/5/1509, dal giornale locale L'amico degli anziani, 1985.

- Graziella Veneroni, Era una città... ora è Spino d'Adda, Grafica GM, 1997.

- Alessandro Parati, L'avvento dei mezzi di trasporto e di comunicazione moderni nella provincia lombarda. Crema e circondario da fine ottocento alla grande guerra, Leva Artigrafiche, 2007.

Ultimo aggiornamento:

28/06/2019